エンパシーマップ(共感マップ)は、デザイン開発やサービス開発のプロセスでよく使用されるユーザーの感情や思考を深く理解するためのビジュアルツールです。主に6つの基本要素(見ているもの、聞いていること、考えていること、行動していること、痛み、利益)を用いて、ユーザーの体験を詳細にマッピングします。これにより、製品やサービスの設計者はユーザーのニーズや痛み点を把握し、より良いユーザー体験を提供する思考材料にすることができます。

エンパシーマップとは

エンパシーマップとは、ユーザーの思考や感情を理解するためのツールです。

ペルソナのようにメインで使用するユーザー(顧客)を知るツールですが、エンパシーマップは、ユーザーの言動や感情に寄り添った内容になっています。これにより、どういった経緯でユーザーが「商品を購入したい」「サービスを利用したい」かを正確にターゲティングを設定することが可能になります。

このエンパシーマップのポイントは4つ、ユーザーの「見ていること」、「聞いていること」、「言っていること」、「考えていること」を把握することです。これにより、製品やサービスがユーザーの実際のニーズにどう応えているかを具体的に把握できます。

エンパシーマップの作成過程は、まずユーザーとのインタビューや観察を通じてデータを収集し、それを基に上記の六つの要素に情報を分類します。その後、これらの情報を視覚化し、チーム内で共有することで、製品やサービスの改善点を明確にし、よりユーザー中心のアプローチを実現します。

このエンパシーマップは、製品やサービスのユーザビリティを向上させるだけでなく、マーケティング戦略やブランド戦略を策定する際にも有効です。ユーザーの本質的なニーズや問題点を深く理解することができ、それに基づいて具体的な改善策や新しい機能を設計することが可能になります。

ペルソナを進化させるエンパシーマップ?

エンパシーマップは、ユーザーのペルソナをより深く理解し、進化させるのに役立つツールです。ペルソナは、特定のユーザーグループを代表する架空のキャラクターを作成することで、製品開発やマーケティング戦略を具体化する手法でが、エンパシーマップを使用することで、ペルソナの思考、感情、行動パターンなどを詳細に掘り下げ、リアルなユーザー体験を基にしたより具体的で実用的な洞察を得ることができます。

ペルソナとの違い

エンパシーマップとペルソナは両者ともユーザー中心のデザインプロセスにおいて重要な役割を果たしますが、それぞれの目的と使用方法には明確な違いがあります。エンパシーマップはペルソナの補完ツールとして機能し、ペルソナが一般的なデータに基づいているのに対して、より深い感情や心理的な動機を探ります。ペルソナを作成した後にエンパシーマップを用いることで、そのペルソナが実際の状況下でどのように感じ、考え、行動するかの詳細を捉え、よりリアルで具体的なユーザー理解を深めることができます。

ペルソナ

ペルソナは、ターゲットユーザー群を代表する架空のキャラクターを作成する手法です。これには、ユーザーの基本的な人口統計情報(年齢、職業、性別など)、興味や趣味、生活スタイルなどが含まれます。ペルソナの主な目的は、製品やサービスの開発者が特定のユーザー群のニーズ、動機、行動パターンを理解し、その視点から製品やサービスを設計することにあります。

エンパシーマップ

エンパシーマップは、ペルソナが直面する具体的な状況や体験に焦点を当て、その人物の感情や考え、行動、発言を詳細に探るツールです。エンパシーマップは主に6つの要素に分かれており、これらを通じてユーザーの深層的な動機や課題を理解するのに役立ちます。

カスタマージャーニーマップとの違い

カスタマージャーニーマップ(Customer Journey Map)とエンパシーマップ(Empathy Map)は、どちらもユーザー理解を深めるためのツールですが、「使用の目的」に違いがあります。

カスタマージャーニーマップの使用目的は、ユーザーが商品やサービスとどのように出会い、関わり、最終的に利用・再利用に至るまでの行動や体験の流れを時系列で可視化することです。これにより、ユーザーがどの接点で何を感じているのか、どの段階で課題が発生しているのかを把握することができます。特に、サービス改善やマーケティング施策の立案、ユーザー体験の最適化を目的とする場面でよく使われます。つまり、ユーザー体験全体を俯瞰し、具体的な接点や行動に着目して課題を発見・改善していくことが主な狙いです。

一方、エンパシーマップの使用目的は、ユーザーの内面を深く理解し、思考や感情、欲求に共感することです。ユーザーが日常的に見聞きしていること、考えていること、感じていること、行動していることなどを整理することで、より感情に寄り添ったアイデアやコンセプトを導き出すことができます。主に新しいサービスや商品の企画段階において、ユーザー像を具体化し、開発チームや関係者間で共通認識を持つために活用されます。

| 項目 | エンパシーマップ | ペルソナ | カスタマージャーニーマップ |

|---|---|---|---|

| 使用の目的 | ユーザーの感情や思考を深く理解し、共感を得る | ユーザー像を具体化し、設計や意思決定の判断基準をつくる | ユーザーの行動や体験を時系列で把握し、課題や改善点を見つける |

| 視点 | 感情、思考、見聞きしていること、行動 | 属性、価値観、行動、ニーズ、ライフスタイルなど | 行動の流れ、タッチポイント、各段階の感情や思考 |

| 使用タイミング | 企画・アイデア出しの初期段階 | プロジェクト初期、ユーザー分析後のターゲット設定時 | サービス導線設計、体験改善、課題抽出の段階 |

| アウトプット | 4〜6象限のマップ(考えていること、見ていること、聞いていること、感じていることなど) | プロフィール形式のシート(名前、年齢、職業、課題、目標など) | 時系列のマップ(認知 → 検討 → 購入 → 利用 → フォローなどのフェーズ別に可視化) |

| 対象の粒度 | 架空の特定ユーザー1人(複数作ることも可能) | 架空の代表的な一人のユーザー像(具体的で詳細な人物像) | 全体的なユーザー行動の流れを代表的に表現(フェーズごとの一般化) |

| 得られる効果 | ユーザーの内面を深く理解でき、共感をベースにした企画や提案がしやすくなる | 関係者全員が「誰のために作るのか」を共有でき、認識のブレを防げる | どこでユーザーがつまずくか、どこで満足するかが明確になり、サービス改善につながる |

| 主な利用者 | デザイナー、企画担当、マーケター | 企画担当、マーケター、開発者 | デザイナー、サービス開発者、マーケター |

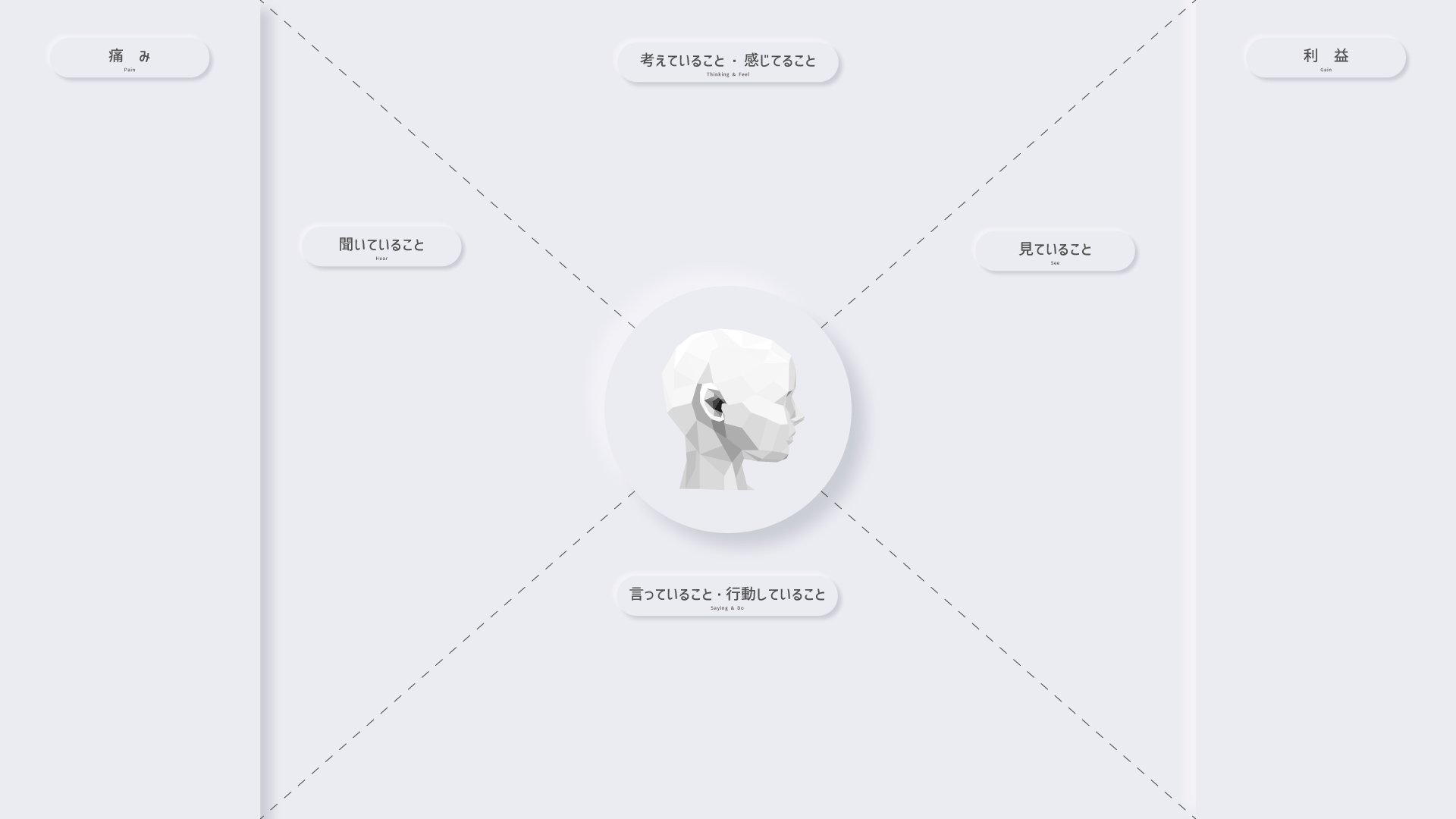

エンパシーマップの6要素

エンパシーマップは、ユーザーの行動や感情を深く理解するためのツールです。6つの要素(考えていること、感じていること、聞いていること、見ていること、言っていること、痛み、利益)を分析し、ユーザーのニーズや問題点を明らかにします。これにより、製品やサービスの改善点を効果的に把握できます。

- 見ているもの

- 聞いていること

- 考えていること・感じていること

- 言っていること・行動していること

- 痛み

- 利益・得られるもの・欲しいもの

これを考えてエンパシーマップを作成することで作成したペルソナがより具体的で生きた人間に変わります。では6要素について詳しく見て行きましょう。

1.見ていること(See)

ユーザーが日常生活や仕事の中で目にしている情報や環境を指します。これには、閲覧するウェブサイト、視聴するテレビ番組、職場や家庭での視覚的な要素などが含まれます。

ユーザーが普段どのような視覚的情報に触れているかを具体的に記述します。例えば、通勤中に見る広告、使用するアプリのインターフェース、職場のデスク周りの配置などです。ユーザーインタビューや観察を通じて得られた具体的な事例を挙げると効果的です。

ユーザーが何を見ているかを理解することで、彼らの注意を引く要素や興味の対象を把握できます。これにより、デザインやマーケティング戦略をユーザーの視覚的な関心に合わせて最適化することが可能となります。

2.聞いていること(Hear)

ユーザーが日常的に耳にする情報や音声、周囲の人々の意見やメディアからの情報を指します。これには、同僚や友人からの話、ポッドキャスト、音楽、ニュースなどが含まれます。

ユーザーがどのような音声情報や意見に触れているかを具体的に記述します。例えば、友人からの製品に関する推薦、職場での同僚の意見、日常的に聴く音楽のジャンルなどです。ユーザーインタビューや観察を通じて得られた具体的なエピソードを記載すると効果的です。

ユーザーが何を聞いているかを理解することで、彼らの意思決定や価値観に影響を与える要素を把握できます。これにより、コミュニケーション戦略や製品開発において、ユーザーの信頼する情報源や影響を受ける要素を考慮したアプローチが可能となります。

2.考えていること・感じていること (Thinking &Feel)

ユーザーが「考えていること」「感じていること」はユーザーの内面的な思考を把握する要素です。これにより、ユーザーが何を求め、どんな期待を持っているかが明確になります。具体的には、その人の感情やムードを反映します。製品やサービスに対する感情的な反応や、それに伴うストレスや喜びなどがこの部分で考察されます。ユーザーがどのような問題に対する見解や解決策を考えているかを集め、それに基づいて対応策を検討します。ユーザーの感情を理解することは、感情的なつながりを築き、より魅力的な製品を設計するために重要です。

4.言っていること・行動していること (Saying &Do)

エンパシーマップでの「言っていること・行動していること」は、ユーザーの発言を集める要素です。ユーザーがどのようなコメントやクレームを述べているかを記録し、その言葉からユーザーの期待や不満を読み取ります。これにより、サービスや製品の改善点が明確になるため、直接的なユーザーフィードバックが非常に重要です。

6.痛み (Pain)

エンパシーマップの「痛み」セクションでは、ユーザーが経験している問題や障害を明らかにします。これを把握することで、どのような点がユーザーにとって不便やストレスとなっているかがわかり、それを解消するための対策を講じることが可能です。

7.利益 (Gain)

「得ている利益」は、ユーザーが製品やサービスから得ているポジティブな結果やメリットを指します。この情報を収集・分析することで、顧客が価値を感じるポイントを明確にし、それを強化または新たに提案する製品機能の開発に役立てます。

エンパシーマップの作り方(準備・方法)

ステップ1|情報収集

プロジェクトマネージャー、UXデザイナー、マーケティング担当者、データアナリスト、カスタマーサポート担当者、など様々な職業、性別の人、3名以上で作成することがおすすめです。

チームはまず、既存のユーザーデータベースから顧客の統計学的データ、購買行動、製品使用状況のデータを収集します。

加えて、新たにアンケートや一対一のユーザーインタビューを実施し、直接的なユーザーの声を集めます。

GoogleフォームやSurveyMonkeyでアンケートを作成し、ZoomやMicrosoft Teamsでインタビューを実施します。

ステップ2|ペルソナ設定

チームは収集した情報を基に、典型的なユーザー像を作成します。例えば、「30歳の女性、都市部在住、フルタイム勤務、フィットネスと健康に関心が高い」といった具体的な背景を設定します。

このペルソナを基に、アプリの利用シナリオやユーザーが直面する問題点をより現実的に理解し、デザインの方向性を決めます。

ステップ3|エンパシーマップの作成

チームはホワイトボードまたはデジタルツール(例えばMiroやLucidchart)を使って、エンパシーマップを作成します。各セクション(見ていること、聞いていること、考えていること、感じていること、言っていること、行動していること)にペルソナに関連する情報を配置します。

ペルソナから想像されるリアルな意見や行動理由を明確にするとこでユーザーの状況や感情を理解することが目的です。

全てのメンバーで意見を出し合い、ペルソナがどのような体験をしているのか、どのようなニーズや課題があるのかを深堀りします。

ステップ4|分析とアクションプラン

完成したエンパシーマップを分析し、ユーザーの痛点や欲求を明確にします。これに基づき、アプリの改善点や新機能のアイデアを形成します。

改善策や新機能を具体的な開発計画に落とし込み、実行フェーズに移行します。プロジェクトマネージャーがタイムラインと責任者を割り当て、進行状況を管理します。

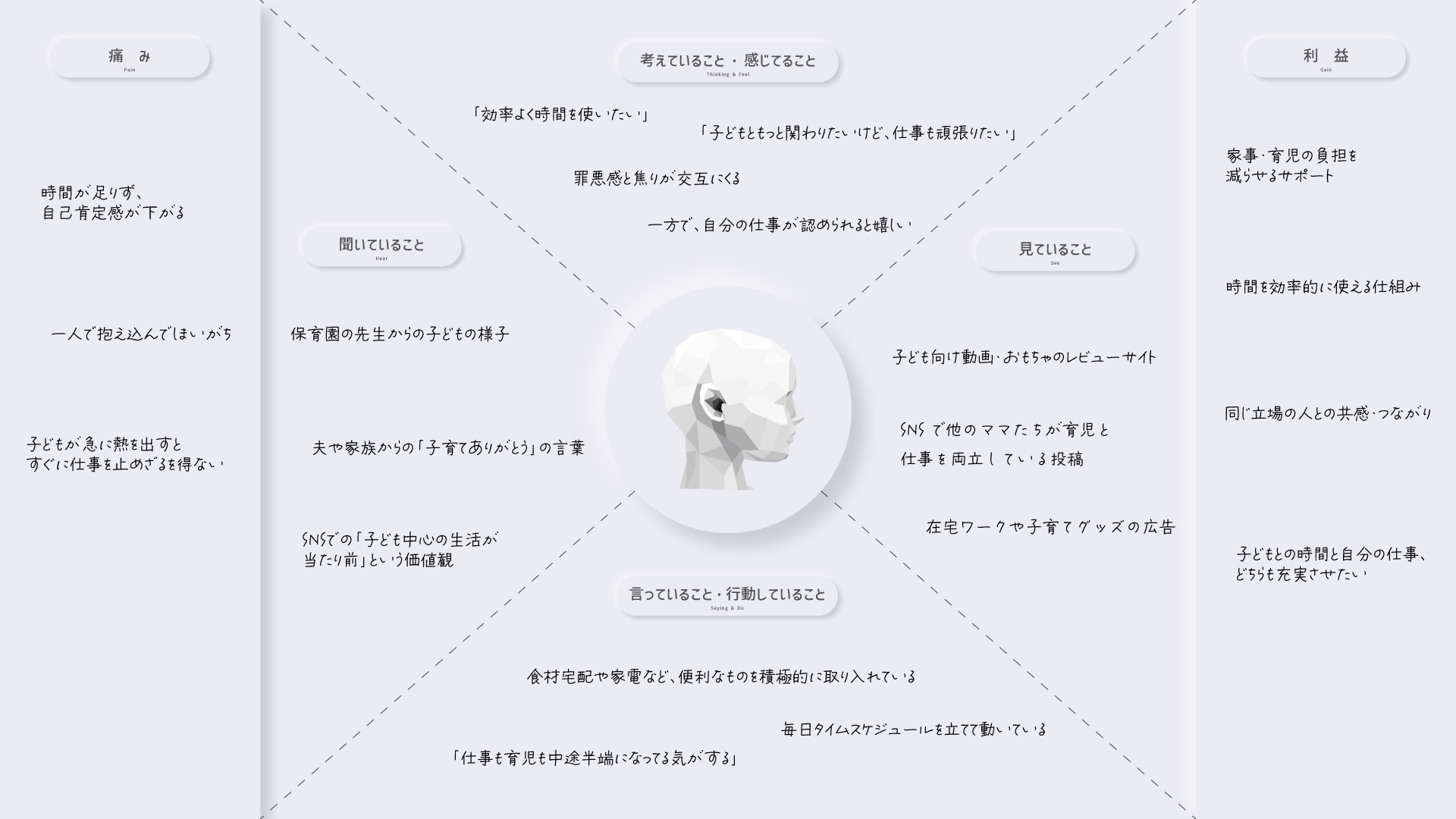

エンパシーマップ実例

【エンパシーマップ例:在宅ワークをする共働きママ】

■ 見ていること(SEE)

- SNSで他のママたちが育児と仕事を両立している投稿

- 在宅ワークや子育てグッズの広告

- 子ども向け動画・おもちゃのレビューサイト

■ 聞いていること(HEAR)

- 夫や家族からの「子育てありがとう」の言葉

- 保育園の先生からの子どもの様子

- SNSでの「子ども中心の生活が当たり前」という価値観

■ 言っていること/していること(SAY/DO)

- 「仕事も育児も中途半端になってる気がする」

- 「効率よく時間を使いたい」

- 毎日タイムスケジュールを立てて動いている

- 食材宅配や家電など、便利なものを積極的に取り入れている

■ 考えていること/感じていること(THINK/FEEL)

- 「ちゃんとできているのか不安」

- 「子どもともっと関わりたいけど、仕事も頑張りたい」

- 罪悪感と焦りが交互にくる

- 一方で、自分の仕事が認められると嬉しい

■ 痛み(Pain)

- 時間が足りず、自己肯定感が下がる

- 一人で抱え込んでしまいがち

- 子どもが急に熱を出すとすぐに仕事を止めざるを得ない

■ 得たいこと(Gain)

- 家事・育児の負担を減らせるサポート

- 時間を効率的に使える仕組み

- 同じ立場の人との共感・つながり

- 子どもとの時間と自分の仕事、どちらも充実させたい

エンパシーマップの使い方・注意点

エンパシーマップは、その目的と適切な使用タイミング、さらに効果的な活用方法を把握することが重要です。エンパシーマップはユーザーの感情や行動、ニーズを深く理解するためのフレームワークとして設計されています。プロダクト開発、サービスの改善、マーケティング戦略の策定など、顧客中心のアプローチが求められる多様な状況でユーザー像となるペルソナとエンパシーマップを見て「売りたい人物に売るため」の原点に立ち返りましょう。

注意点としては、エンパシーマップを作成する際には客観的かつ包括的な視点を持つことが重要です。自分たちの予測や偏見に基づく情報ではなく、実際のユーザーデータやフィードバックを反映させる必要があります。また、エンパシーマップは一度作成したら終わりではなく、新しい情報が得られるたびに更新を重ね、常に最新のユーザーの状況に合わせて進化させるべきです。ユーザーの変化や新たなトレンドに敏感である必要があります。

まとめ

エンパシーマップを使用する際には、その情報を常に最新の状態に保つことが重要です。ユーザーの体験やニーズは時間とともに変化するため、マップを定期的に更新し続けることで、常に現状に合ったデザインや戦略を提供することが可能になります。エンパシーマップはペルソナと共にチーム内で共有することで、全員がユーザー中心の視点を持つことができ、製品やサービスの質を向上させるための貴重な手段となります。

当社ではユーザー中心のデザイン制作を行なっていますので、ぜひブランディングやサービス開発でお困りごとがございましたら、ご相談ください。